前回は、住所変更の事例を通じて「登記記録と一致しないと門前払いされる」というルールを学びました。 今回は、「相続」のケースです。

民法を勉強したことがある人ほど、「私は法律上の所有者なのに、なぜ登記できないんだ!」と混乱しやすいポイントです。ここで、「実体法(民法)」と「手続法(不動産登記法)」の決定的な違いを押さえましょう。

事例:相続した土地を売りたい

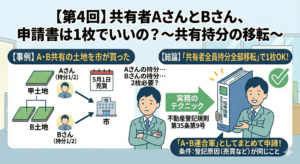

あなたは、亡くなったAさんの土地を相続した息子Xさんから、土地を買収することになりました。

【事例】

- 現在の登記記録:所有者 A(亡父)

- 事実関係:

- Aさんが死亡し、遺産分割協議で息子Xが土地を相続した。

- その後、Xさんは市へ土地を売却した。

- Xさんの主張:

- 「民法909条には『遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる』と書いてある。つまり、父が死んだ瞬間から、この土地は僕のものだったことになる。だから、僕の名前で市へ売却する登記をしてくれ」

Xさんの言っていることは、民法(実体法)としては正解です。 しかし、そのまま嘱託書を作ると法務局で却下されます。

- × 間違い嘱託書

- 義務者:X

登記官の視点:「登記簿に名前がない人は部外者」

登記官は、民法の解釈をする人であると同時に、「登記記録」の番人です。

登記官の心の声 「市への売却ですね。義務者は『X』と書いてある。 確かに、添付された戸籍や遺産分割協議書を見れば、Xさんが相続したのは分かります。 民法上、Xさんが所有者であることも否定しません。

しかし! 私の手元の登記記録を見てください。所有者は『A』のままです。 登記手続きにおいて、義務者になれるのは、『登記記録に名前が載っている人(名義人)』だけという鉄の掟があります。 登記簿に名前がないXさんは、手続上はただの『部外者』です。 部外者からの申請は受け付けられません。却下!」

今回の武器(根拠条文)

この「鉄の掟」は、不動産登記法の定義規定に書かれています。これが今回の武器です。

不動産登記法 第2条第13号(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (中略)

十三 登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいう。(後略)

【実務翻訳】 「『登記義務者』になれるのは、『登記名義人(=今、登記簿に名前がある人)』だけです」という意味です。 いくら「真の所有者」であっても、名前が載っていなければ、登記を申請する席には座れません。

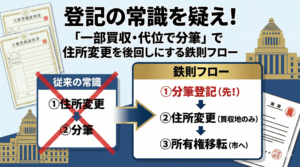

正解の順序とロジック

Xさんにはこう説明しましょう。 「Xさんが真の所有者であることは間違いありません。ですが、登記の手続き上、まずお父様からXさんへ名義を変えて(相続登記)、『Xさんが名義人である』という状態を作らないと、市への売却手続き(義務者になること)ができないルールなんです」

正しい手順

- 相続による所有権移転登記(A → X)

- これで登記記録の所有者が「X」になります。

- ここで初めて、Xさんは法第2条13号の「登記義務者(名義人)」の資格を得ます。

- 売買による所有権移転登記(X → 市)

- 登記官「はい、登記記録上の名義人Xさんからの申請ですね。受理します」

まとめ

- 民法(実体):Xは所有者である。

- 不動産登記法(手続):Xは名義人ではないので、義務者になれない。

- 結論:手続の土俵に乗るために、まず相続登記が必要。

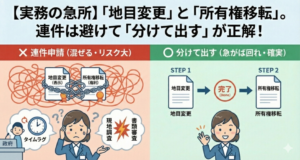

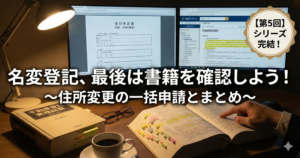

さて、ここまでくれば「一通りの流れ」は見えてきましたね。

しかし、実務の現場では「あれ? このケース、いつもの書類でいいのかな?」と迷う瞬間が必ず訪れます。特に、所有者が亡くなっている場合や、住所がつながり(沿革)のつかない場合など、一筋縄ではいかないケースです。

そこで次回、第4回では、多くの用地担当者が一度は頭を悩ませる「あの一歩踏み込んだ事例」について、解決の糸口を解説します。

難しそうに見えても、紐解けば必ず根拠があります。次回も一緒に、絡まった糸をほどいていきましょう。

コメント