※本記事の内容は、実務経験に基づく筆者の私案です。法務局の公式見解や確定判例ではありませんので、実務への適用にあたっては、必ず管轄の登記官や専門家と協議の上で行ってください。

はじめに

前回までは、自治会が「認可地縁団体(法人)」になっていることを前提に、権利を移す王道ルートを解説しました。

しかし、現場では「構成員が高齢で法人化の手続きが困難」「今すぐ契約して今年度中に買収を完了させたい」といった、時間的・組織的制約に直面することが多々あります。

法人化を待てない場合、実務家としてどのような「次善の策」を提示できるか。

今回は、登記先例の理論を応用した「代表者個人を経由する手法」について、私見を交えて解説します。

1. 推奨フロー:個人名義は「一瞬」の通過点

自治会が法人化していない場合、登記の受け皿は「代表者個人の名義」となります。

名義人となる期間を極限まで短くするため、以下の「同時決済(連件申請)」を前提とします。

登記の流れ(同日申請)

- 1件目:真正な登記名義の回復

- 義務者:〇〇財産区(または字〇〇)代表者 市長 ⇒ 権利者:Aさん(自治会長個人)

- 2件目:売買(または寄附など)による所有権移転

- 義務者:Aさん(自治会長個人) ⇒ 権利者:〇〇市

2. 双方の法的根拠:なぜ「亡霊」から「個人」へ移せるのか

このスキームを成立させるためには、「出す側(義務者)」と「受け取る側(権利者)」それぞれの適格性を理論武装する必要があります。

【受け取る側(権利者)の根拠】(共通)

「委任説」の活用

「自治会の土地を個人名義にすることの根拠は?」という疑念に対しては、登記先例(委任説)が盾になります。

- 先例の見解(委任説): 権利能力なき社団の不動産について、規約等により定めがある場合、代表者は構成員全員から「登記名義人となること」の委託を受ける委任関係にあると解し、代表者個人の名義で登記することが認められます(昭28.12.24民甲2523号等)。

【出す側(義務者)の根拠】(パターン別)

ここで、第6回で解説した「2つのパターン」を思い出してください。出す側(市長)の立ち位置が異なります。

- パターンA(財産区名義)の場合:

- 登記名義が「財産区」である以上、その管理者は地方自治法上「市町村長」です。したがって、市長が代表して嘱託することに形式上の疑義はありません。

- パターンB(字名義)の場合:

- 登記名義は民間の「字」ですが、第6回で解説した通り、「形式上、行政組織(旧財産区や部落会等)の名義を有するものとして扱われる」という解釈(登記研究400号)を用います。

- これにより、形式上の管理者として「市町村長」の登場を正当化します。

3. 【実践】登記申請書(義務者欄)の書き分け

実際の申請書(または嘱託書)における「義務者」の表示は、以下のように使い分けます。

ここを間違えると、法務局の窓口で「権限なし」として却下される恐れがあります。

パターンⅠ:登記簿が「〇〇財産区」の場合

義務者 〇〇財産区

代表者 〇〇市長 何某

パターンⅡ:登記簿が「字〇〇」の場合

義務者 字〇〇

代表者 〇〇市長 何某

※パターンBの場合、法務局から「なぜ民間の字なのに市長が代表者なのか?」と問われる可能性があります。その際は、「第6回で示した登記研究400号」を説明し、「形式上、行政組織とみなされる外形を有しているため、市長を登記義務者としています」と回答してください。

4. 【最重要】ロジックの組み立て方

ここで、陥りやすい「論理の罠」があります(財産区を例に考えています)。

それは、権利者側の根拠である「委任」という言葉を、どこで使うかです。

結論から言うと、「委任」は「着地点(受け皿)」の説明として使うのが正解です。

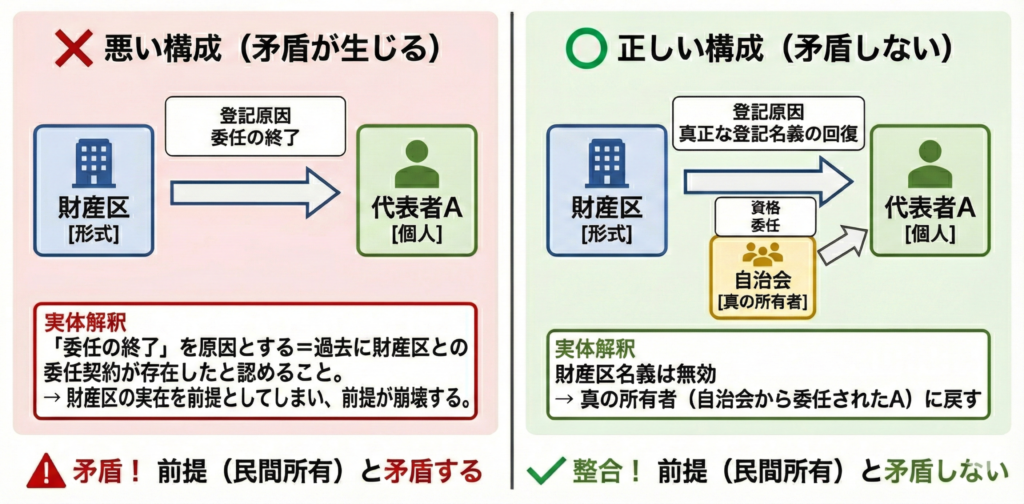

× 悪い構成(矛盾が生じる)

財産区 ===(委任の終了)===> 代表者A

(意味:財産区がAに任せた)

これでは、「財産区(市)が真の所有者であり、Aに委託管理先が変更された」ことになってしまい、第1回から解説してきた「財産区名義は無効(民間所有説)」という前提と矛盾します。

〇 正しい構成(矛盾しない)

財産区 ===(真正な登記名義の回復)===> 代表者A

(意味:財産区は間違いだった。真実である「自治会全員から委任を受けているA」のものとする)

このように構成すれば、資料にある「委任説(先例)」をAさんが受け取る資格の説明として使いつつ、登記原因は「回復」とすることで、これまでの「民間所有説」と矛盾しません。

書類の作成時は、この違いを明確に意識してください。

5. 実務上の困難と対策

理論上は可能でも、法務局への立証責任は重くなります。以下の準備が不可欠です。

総会議事録による「委任」の証明

先例の「委任説」を成立させるためには、自治会の総会において、「本件不動産の名義を、便宜上、代表者A個人の名義にすることを構成員全員で委任(承認)する」旨の明確な決議が必要です。 「市に売るための一瞬のこと」であっても、このプロセスを省くことはできません。

登録免許税の負担

個人への移転には原則として登録免許税(固定資産税評価額の20/1000など)が課税されます。このコストを誰が負担するか、事前の調整が必須です。

6.【深掘りコラム】ある用地担当者の苦悩と「発見」

〜なぜ「委任の終了」という便利な原因は使えないのか?〜

最後に、本記事の執筆にあたり、ある方(読者の皆様と同じ現場の職員)から寄せられた、非常に鋭い「気づき」を紹介します。 この思考プロセスこそが、本質を理解する鍵となります。

担当者の疑問

「少し変じゃありませんか? 私たちは『委任説』を使って、代表者個人への移転をしようとしています。 もし『財産区』を登記義務者にできる(=形式上は存在するとみなす)のであれば、『委任対象が財産区から代表者へ変更された』という理屈も成り立つはずです。 それなら、登記原因を『真正な登記名義の回復』なんて仰々しいものにせず、もっと実態に近い『委任の終了』で処理できるのではありませんか?」

突き当たった壁

確かに、「権利能力なき社団」の代表者が交代する場合、実務では「委任の終了」を登記原因として移転登記を行います(昭41.4.18民甲1126号等)。 「形式上、財産区を認めるなら、そこまで認めてもいいのでは?」 そう思って検討を進めた担当者は、ある重大な矛盾(壁)にぶつかりました。

「待てよ……。『委任の終了』を登記原因にするということは、『財産区と自治体との間に、有効な委任契約が存在した』と認めることになってしまう!」

たどり着いた結論

そうです。ここが決定的な分岐点でした。

- 登記義務者(財産区): これは「登記簿という扉を開ける鍵」なので、形式上存在するとみなして利用してもよい。

- 登記原因(委任): これは「権利変動の実体(中身)」なので、真実でなければならない。

私たちの立場は「財産区なんて本来存在しない(無効)」というものです。 存在しない亡霊(財産区)が、誰かと契約(委任)を結ぶことは絶対にできません。 したがって、「委任契約があった」ことを前提とする「委任の終了」を使うと、「財産区は実在した」と自白することになり、我々の前提が崩壊してしまうのです。

「形式(義務者)」は利用しても、「実体(原因)」まで嘘をついてはいけない。 だからこそ、「あなたの名義は無効(間違い)でした」と宣言する「真正な登記名義の回復」しか選べない──。

※「字名義」の場合も全く同様です この論理は、登記名義が「字」の場合でも同様です。 もし「字(行政組織扱い)」から「個人」への移転に「委任の終了」を使ってしまうと、「自然村(私)」と「行政組織としての字(公)」の間に有効な委任契約が存在したと認めることになります。 これは、第6回・第9回で解説する「両者は別個独立した存在である(二重構造説)」という主張と矛盾するだけでなく、「行政組織が正当に管理していたなら、ポツダム政令で没収されるべきでは?」という疑念を招きかねません。 したがって、財産区名義であれ字名義であれ、原因は「真正な登記名義の回復」一択となるのです。

この結論に至ったとき、その担当者は「霧が晴れた気がした」と言いました。 みなさんも、申請書を書く手が止まったときは、この「形式と実体の使い分け」を思い出してください。

7.結論

認可地縁団体になれない場合でも、「財産区 ⇒ 代表者個人 ⇒ 市」という連件申請は、実務上の解決策となり得ます。 しかし、これはあくまで「筆者の私見に基づく応用」であり、法務局との高度な交渉を要する手法です。

「急がば回れ」という言葉がある通り、将来の紛争リスクを完全に断つならば、やはり自治会の法人化(認可地縁団体)を第一に推奨すべきであることは言うまでもありません。

次回予告

今回は、認可地縁団体になれない場合の「次善の策(個人名義ルート)」について、その法的ロジックを解説しました。

しかし、現場の実務家にとって最も重要なのは、「その複雑なロジックを、どうやって1枚の紙(登記原因証明情報)に落とし込むか」です。 ここで書き方を間違えると、せっかく構築した「委任説」や「回復の論理」も、登記官には伝わりません。

次回、この理論を完璧に反映させた「【実践】『代表者個人』を経由する場合の登記原因証明情報」書き方マニュアルを公開します。 ペンが止まってしまいがちな「権利者の適格性」の書きぶりを、実例付きで解説します。

コメント